Blog

10 mai 2023 : Le Code Noir et son rétablissement de 1802, crimes contre l'humanité

- Le 09/05/2023

![]() 10-mai-remy-nainsouta-affiche-bis-3.pdf (350.12 Ko)

10-mai-remy-nainsouta-affiche-bis-3.pdf (350.12 Ko)

Le Code Noir dans le magazine Historia février 2020

- Le 03/07/2020

![]() historia878-code-noir-v2.pdf (248.25 Ko) (double page dans le numéro spécial : "Les vérités sur l'esclavage")

historia878-code-noir-v2.pdf (248.25 Ko) (double page dans le numéro spécial : "Les vérités sur l'esclavage")

Du Code Noir au Chlordécone ou du monstre esclavagiste au monstre chimique

- Le 28/03/2015

Du Code Noir au Chlordécone ou du monstre esclavagiste au monstre chimique.

L'héritage colonial en question en Guadeloupe et en Martinique

Série de conférences publique en Guadeloupe, notamment aux bibliothèques universitaires des campus de Saint-Claude (DPLSH) et de Fouillole les 5 et 14 juin 2013, puis au Lycée Charles Coeffin de Baie-Mahault (avec Philippe Verdol) le 10 décembre suivant, au Centre de ressources des Abymes à l’invitation de l’association Racines dans le cadre du « Mois de l’Afrique », le 17 février 2014, puis au Centre culturel Rémy Nainsouta de Pointe-à-Pitre le 30 mai suivant, dans le cadre des commémorations des abolitions de l’esclavage mais aussi de l’exposition « Gospel Art » organisée par l’artiste graffeur Pac Man à l’occasion de ses 20 ans d’activité

Visionner la conférence de 2013 à la BU de Saint-Claude :

http://www.manioc.org/fichiers/V13180

Téléchargez la nouvelle édition du dossier complet en format PDF corrigée, mise à jour et enrichie (sept. 2015) :

![]() dcnchl-11x18-intervalle-1-15-jf-niort-1.pdf (3.35 Mo)

dcnchl-11x18-intervalle-1-15-jf-niort-1.pdf (3.35 Mo)

Résumé :

Le propos de cette série de conférences publiques en 2013 et 2014 en Guadeloupe fut de montrer - textes historiques à l'appui (notamment un mémoire du roi aux administrateurs de La Martinique de janvier 1765) - que du Code Noir au Chlordécone, prévaut aux Antilles françaises la même logique "coloniale", malgré l'apparente "décolonisation".

Cette attitude, fondée sur la subordination économique de la colonie à sa métropole, en instaurant un modèle agricole fondé sur l'exportation commerciale et non la satisfaction des besoins locaux et le développement de l'économie locale, a dans les deux cas conduit à deux "monstres" juridiques, l'un esclavagiste, l'autre chimique, par le même processus de dérogation au droit commun national.

En effet, l'esclavage a été implanté et légalisé dans les colonies en contravention manifeste - et pleinement assumée par le pouvoir central - avec le droit commun du royaume. Il a été de plus rétabli en 1802 en toute illégalité, après le retour des territoires antillais dans le statut colonial - et donc dérogatoire - en 1799.

Or, même si l'esclavage comme institution légale et mode de production a été aboli (1848), et même si le statut administratif et politique a été transformé en département (1946), le modèle agricole antillais n'a pas été "décolonisé", et a conduit, pour des raisons commerciales, à partir des années 1950, à l'utilisation massive de pesticides générateurs d'une pollution massive et durable des sols, des animaux et des populations, avec le soutien actif de l'Etat, qui a autorisé l'épandage aérien même pour des produits interdits sur le sol hexagonal comme l'était le Chlordécone après 1990, et qui continue à le faire en contravention du droit européen et d'une décision du Tribunal administratif de Basse-Terre. C'est donc toujours cette même attitude "coloniale" de dérogation juridique négative au droit commun - voire au droit tout court - qui prévaut.

Finalement, après l'esclavage et la traite, c'est un autre "crime contre l'humanité", généré par la même logique coloniale, et tout aussi ravageur et meurtrier, qui a été perpétré dans les Antilles françaises, et qui continue à l'être sous nos yeux.

Voir le diaporama des conférences :  du-code-noir-au-chlordecone-ii-mis-a-jour-final.pptx

du-code-noir-au-chlordecone-ii-mis-a-jour-final.pptx

Téléchargez la nouvelle édition du dossier complet en format PDF corrigée, mise à jour et enrichie (sept. 2015) :

![]() dcnchl-11x18-intervalle-1-15-jf-niort.pdf (3.35 Mo)

dcnchl-11x18-intervalle-1-15-jf-niort.pdf (3.35 Mo)

Voir l'ouvrage paru aux Editions universitaires européennes en 2016 et présenté au Centre Rémy Nainsouta de Pointe-àPitre le 28 mars 2017

http://www.sfhom.com/spip.php?article2051

https://www.facebook.com/events/284850811949941/

--------------------------------------------------------

Voir tous les renseignements sur cette affaire sur le site du Collectif Vigilance citoyenne

http://collectifvigilancecitoyenne.org/index.htm

Voir aussi sur le Chlordécone la conférence du Docteur Saint-Aimé en Martinique sur Manioc :

Éditeur(s) : IDHM : Institut des Droits de l'Homme de la Martinique

Extrait de : Conférence - débat "Les libertés et les droits fondamentaux", 11 janvier 2013. Université des Antilles et de la Guyane

Description : Au cours de la conférence, le Dr Saint-Aimé retrace d'abord l'histoire de la chlordécone en s'arrêtant sur les temps forts de son utilisation dans les Antilles françaises, aux Etats-Unis et en Europe. Il souligne ensuite la difficulté de tenir l'Etat pour responsable pénal de l'utilisation de la chlordécone au sein des Antilles françaises. Un pesticide pourtant rapidement identifié comme dangereux pour l'homme et l'agriculture par la recherche médicale. Il propose enfin quelques solutions pour lutter contre les effets de ce produit hautement polluant. Des effets, dont les tentatives d’annulation par voies chimiques, se sont avérées jusque-là inefficaces. La tranche de débat met en lumière les inquiétudes diverses de la population quant à l'étendue de la pollution à la chlordécone. Il en résulte une grande détermination de la part de plusieurs participants, pour entamer le combat juridique dans le but d'établir la reconnaissance pénale de l'Etat dans l'utilisation du pesticide au sein des Antilles françaises. http://www.manioc.org/fichiers/V13018

Voir aussi :

Le 8 mars 2013 Dr Josiane JOS-PELAGE Présidente l'AMSES MARTINIQUE

(Association Médicale pour la Sauvegarde de l’Environnement et de la Santé) a organisé la 1ére réunion d'information de l'AMSES MARTINIQUE, ouverte au public à la salle CASE À VENT de l' ATRIUM au 1er étage,

sur les dangers pour la santé des pesticides et de l'épandage.

Voir le diaporama sur le site :

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.357964640971521.1073741839.270898893011430&type=1

_____________________________________________________________________

Voir aussi l'article Chlordécone sur Wikipédia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlord%C3%A9cone

Homo servilis et le Code Noir

- Le 26/11/2012

code-noir-edition-saugrain-1718.pdf

code-noir-edition-saugrain-1718.pdf

Ce billet est publié à l'occasion de la parution, dans la nouvelle collection "Tiré à part" chez Dalloz ( flyertap.pdf) (Accéder au site de Dalloz), de mon édition et commentaire de l'Edit de 1685 dit "Code Noir", dans sa version "Guadeloupe" de décembre 1685, inédite en ouvrage, et enrichie par une comparaison du texte avec les travaux préparatoires et les autres versions anciennes de l'Edit, ainsi que les édits de 1723 sur les Mascareignes et de 1724 sur la Louisiane) (

flyertap.pdf) (Accéder au site de Dalloz), de mon édition et commentaire de l'Edit de 1685 dit "Code Noir", dans sa version "Guadeloupe" de décembre 1685, inédite en ouvrage, et enrichie par une comparaison du texte avec les travaux préparatoires et les autres versions anciennes de l'Edit, ainsi que les édits de 1723 sur les Mascareignes et de 1724 sur la Louisiane) ( couverturecn.pdf).

couverturecn.pdf).

Voici les dates des prochaines présentations publiques de l'ouvrage en 2013 :

- lors de l'émission "7Actu" sur Guadeloupe 1ere, dimanche 20 janvier, avec Jacky Massicot, à partir de 18h

- sous l'égide de la Société d'histoire de la Guadeloupe : les jeudis 24 janvier aux Archives départementales (Gourbeyre) et 31 janvier à la salle Rémy Nainsouta (Pointe-à-Pitre), à partir de 18h

- à l'invitation du MIR (Mouvement international pour les réparations de l'esclavage), le vendredi 1er février, également à la salle Rémy Nainsouta (même heure)

Voir l'interview sur Guadeloupe 1ere Web :

http://guadeloupe.la1ere.fr/2012/12/03/mais-ou-est-passe-le-code-noir-5435.html

J'en profite pour rappeler ici mes travaux et publications antérieurs sur ces thèmes :

• 2012 : "L'esclave dans le Code Noir de 1685", dans Esclaves. Une humanité en sursis, dir. O. Pétré-Grenouilleau, Presses universitaires de Rennes (PUR).

• 2012 : « Le problème de l’humanité de l‘esclave dans le Code Noir et la législation postérieure », Cahiers aixois d’histoire des droits de l’outre mer français (PUAM), n° 4 (parution initialement prévue en 2008). ( le-code-noir-et-l-humanite-de-l-esclave-cahiers-aixois.pdf)

le-code-noir-et-l-humanite-de-l-esclave-cahiers-aixois.pdf)

• 2010 : « Homo servilis. Un être humain sans personnalité juridique : réflexion sur le statut de l’esclave dans le Code Noir », dans Esclavage et Droit. Du Code noir à nos jours, études réunies par T. Le Marc'hadour et M. Carius (Actes du colloque de la Faculté de Droit de Douai, 20 décembre 2006), Arras, Artois Presses Université.

• 2010 : V° « Code Noir », Dictionnaire des esclavages, dir. O. Pétré-Grenouilleau, Paris, Larousse.

• 2010 : (avec J. Richard), « L’Edit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française dit « Code Noir » : comparaison des éditions anciennes à partir de la version « Guadeloupe », Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 156.

• 2009 : « Homo seruilis : essai sur l’anthropologie et le statut juridique de l’esclave dans le Code noir de 1685 », communication présentée lors des Journées de l’Institut Dogma sur l’esclavage (14-15 oct. 2008, Paris II), parue dans la revue Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques (PUF), n° 50, parution 2010 ( homo-servilis-article-droits.pdf)

homo-servilis-article-droits.pdf)

• 2009 : (avec J. Richard), « L’Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française dit « Code noir » : versions choisies, comparées et commentées » (même revue et même n°). ( em-1685-compare-version-droits-finale-1.pdf)

em-1685-compare-version-droits-finale-1.pdf)

• 2006 : « Personne et discrimination : approche historique et théorique », dans Personne et discrimination. Perspectives historiques et comparées, dir. M. Mercat (Actes du colloque du CNAM, 14 décembre 2005), préf. A. Lyon-Caen, Paris, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires.

***

Voir également sur le billet "Habilitation à diriger les recherches" plus de détail sur ces découvertes à propos du Code Noir, et l'accès au documentaire de France Télévision sur ce thème diffusé en 2013, en ligne sur Youtube

Les réparations de l'esclavage en questions Colloque 2006

- Le 26/09/2009

Voir l'affiche-programme du colloque co-organisé par l'Association racines et le CAGI-GREHDIOM sous le patronage de l'UNESCO (Chaire Abords de la violence/Victimologie), à la Cité des Métiers aux Abymes, les 16-17 décembre 2006 :

Programme colloque les Réparations de l\'escla

Programme colloque les Réparations de l\'escla

Accéder au texte d'Ernest Pépin récemment publié dans Creole Ways :

---------------------------------------

Voir aussi sur ma page FB

https://www.facebook.com/jeanfrancois.niort

-------------------------------------

Du Code noir au Code civil : jalons pour l'histoire du droit en Guadeloupe (actes du colloque de 2005)

- Le 01/09/2009

Outre le silence historiographique sur l'arrêté de rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe, il en existait un autre, celui qui avait entouré l’application du Code civil de 1804 à la Guadeloupe, comme dans les autres colonies, fin 1805. Celui-ci y avait certes introduit les principes de liberté et d’égalité civiles, mais avec deux restrictions de taille. D’une part, ils ne s’appliquaient pas aux esclaves, retombés dans la servitude depuis 1802, précisément en vertu de l’arrêté évoqué plus haut. De 1805 à 1848, deux Codes vont donc s’appliquer concomitamment en Guadeloupe : le Code noir et le Code civil. D’autre part, le Code civil ne s’appliquait à la population de couleur libre que de façon « interne », tout rapport juridique normal lui étant interdit avec les Blancs en matière familiale (mariage, filiation), et patrimoniale (successions, testaments, donations). A ce véritable « apartheid » juridique s’ajoutaient les mesures discriminatoires qui pesaient déjà sur les gens de couleur libres sous l’ancien régime, restaurées depuis 1802 en même temps que l’esclavage.

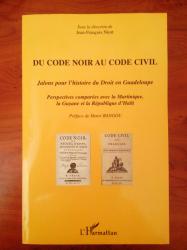

Cette thématique a fait l’objet d’un colloque international qui s’était tenu à Pointe-à-Pitre les 1er-3 décembre 2005 sous l’égide du CAGI-GREHDIOM et du Barreau de la Guadeloupe, à l’occasion du bicentenaire de l’application du Code civil à la Guadeloupe. Les actes de ce colloque, auquel avaient participé des juristes mais aussi d’éminents historiens locaux (J. Adélaïde-Merlande, J.-P. Sainton, F. Régent), sont parus depuis dans un n° spécial et double du Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe (n° 146-147, janvier-août 2007) et dans une forme plus complète dans l’ouvrage Du Code noir au Code civil. Jalons pour l’histoire du Droit à la Guadeloupe. Perspectives comparées avec la Matinique, la Guyane et la République d’Haïti, avec une préface d’Henri Bangou (L’Harmattan, 2007).

Image des couvertures de l'ouvrage (parution fin 2007) :  Du Code noir au Code civil.pdf

Du Code noir au Code civil.pdf

Présentation du colloque et de l'ouvrage par J.-F. Niort :  Un colloque pour le bicentenaire (Final).doc

Un colloque pour le bicentenaire (Final).doc

Présentation éditoriale avec Table des matières et Bon de commande :  Du Code noir au Code civil Wordl.doc

Du Code noir au Code civil Wordl.doc